逢甲大學資電學院

(承381期P.36)

元宇宙中的數位教學:如何跟隨老師移動

在上一個研究中,我們發現了一個問題:如果我們在虛擬實境中直接提供和現實一致的移動方式,也就是透過雙腳移動,使用者通常會受限於實際室內的範圍和障礙物而使移動變得不方便。而當我們提供虛擬實境中常見的移動方式如瞬移(teleportation),也就是直接點選空間中某個位置做移動時,雖然移動變方便了,但喪失了空間的連續性,使使用者容易迷失自己在哪裡。在移動僅限於自身的時候這個問題不大,但在課堂中,使用者必須跟隨老師移動的時候,隨著老師利用瞬移移動會造成空間感的不連續,學生必須雙眼緊盯著老師才能跟隨老師移動到該去的地方否則會跟丟,但同時學生又會喪失上課時所應該關注的討論的內容或是四周的環境。一個類似的例子是虛擬旅遊:當旅遊也元宇宙化時,如果我們想專心盯著導遊的位置,我們就不太可能專注於四周的環境,喪失了旅遊的意義。但如果我們沉浸在四周虛擬環境上,那導遊移動時我們就沒辦法第一時間跟上,貿然移動甚至有撞到現實世界障礙物的風險。因此,我們認為在元宇宙中的移動和跟隨方式也會是個值得討論的議題。在比較了三種不同的跟隨方式之後,我們認為兼具自動跟隨導遊和一定的自由度的方式會是比較好的跟隨方式。使用者除了擁有一定的自由度可以自由探索虛擬世界,也會在距離導遊一定距離遠時被自動拉近。更重要的是,為了提供空間感的連續性,被拉往導遊的時候必須加上有空間線索的轉場動畫,例如快速移動的殘影,如此才能讓體驗連貫並且不會感到頭暈。

拉往導遊時的轉場動畫。藉由導遊方向的箭頭以及倒數計時, 使用者較不會有突然空間變化的暈眩感,空間體驗較為連貫。

元宇宙中的數位教學:課程的非同步學習

正如在前面所說的,課程討論的數位化的另一個好處就是課程內容都可以完整記錄下來。但如何讓之後學生能快速掌握到課程重點又是另一個難題。因此,我們提出了一個將之前錄下來的討論內容視覺化的工具。這個工具包含標記重要討論時間點的時間軸、使用者群聚的熱圖(Heat map)、一個包含所有討論內容重點提示的微距世界模型(World-In-Miniature, WIM),以及一個從概觀到細節(Summarization-to-Detail)的流程。回顧一堂可能持續1小時以上的設計討論課時,學生可以先在概觀的層面上,藉由時間軸找到感興趣的時段,接著由一個快速撥放的微距世界模型WIM對整個時段的討論和變化有所掌握。WIM是一個討論模型的縮小版,但我們會經過前處理,將整個討論中對模型的變化標記在微距模型中,並且在撥放時會標記討論中模型變化的區域。當使用者觀察到WIM上有感興趣的變化時,他便可以點擊模型,進入特定時間點並回顧整段討論。這樣的流程幫助使用者快速掌握長時間中真正重點或感興趣的時間,並且能身歷其盡的參與到討論的過程。

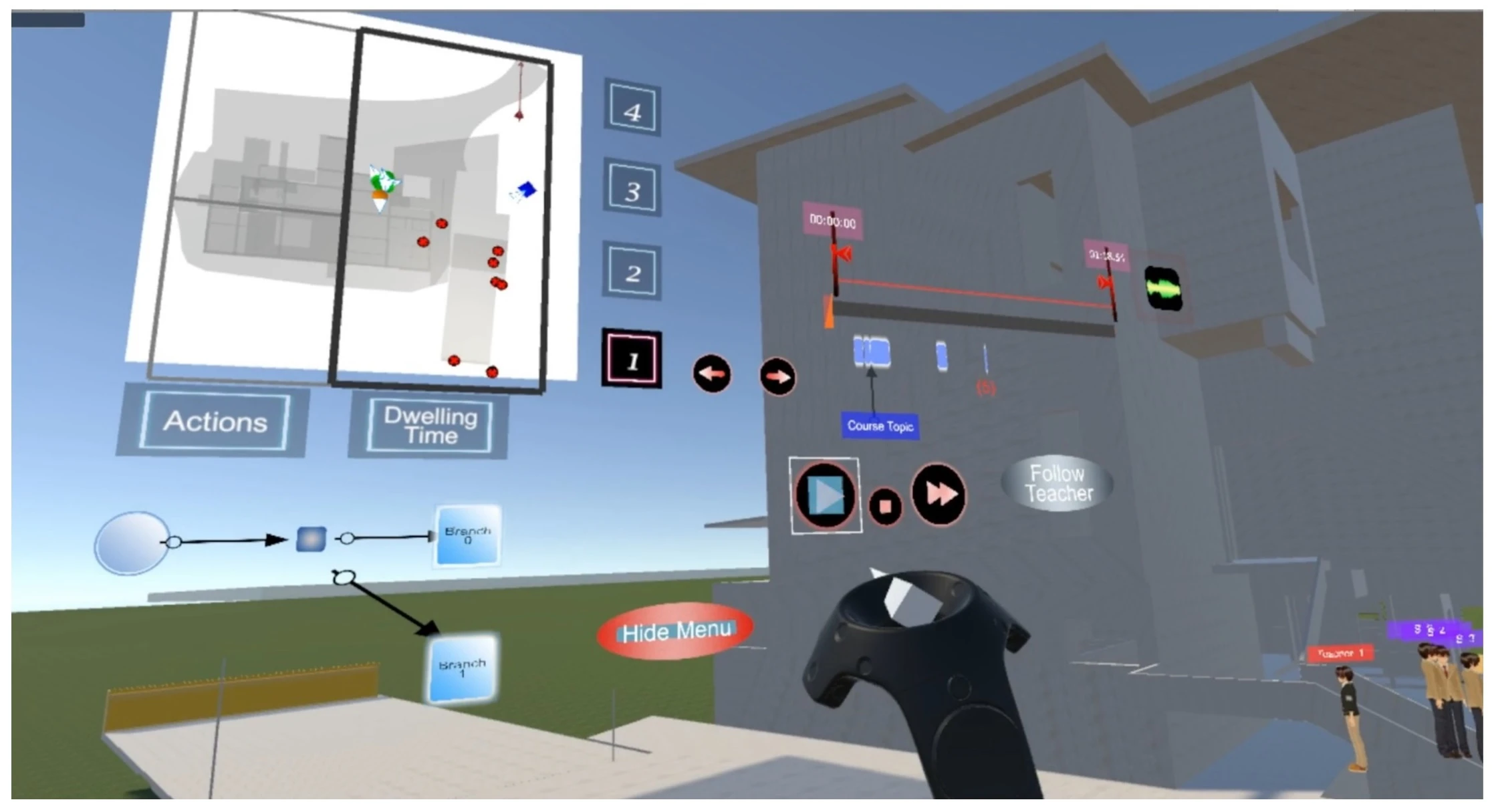

視覺化的介面,包含熱圖、時間軸和討論分支圖。

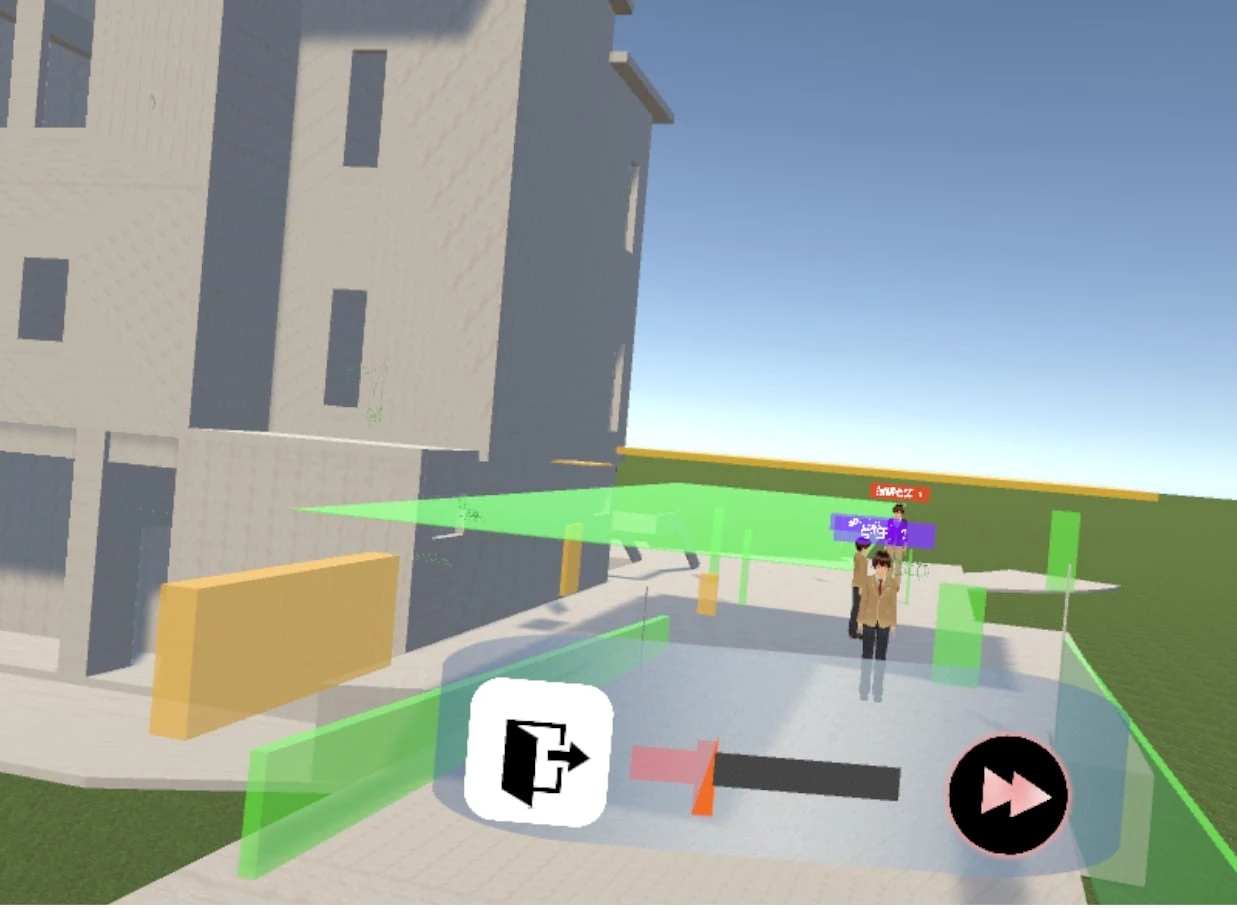

快速播放中的WIM。適用者點擊進入的圖示變可進入該時間點,身歷 其境的參與討論。

結論:元宇宙沒有死,只是融入在生活中

雖然受限於硬體和設備,真正的多人共享虛擬世界還沒那麼快可以達成,但在這幾年中我們可以看到一些元宇宙的想法正在以別的形式影響我們的生活,例如穿戴式的個人AI語音助理,汽車抬頭式面板的導航,或是各種擴增實境的應用等。雖然並非實現於虛擬世界中,但都已經被證明對生活是有幫助的。因此,虛擬實境除了在醫療、職場訓練或環境體驗上的應用外,我也將繼續專注於發展適用於元宇宙的操作方式,提高在虛擬世界的使用者體驗。未來這樣的操作或體驗也有可能回饋到現實生活中,達到真正的虛擬和現實的互相連接。

所領導的團隊以「駕馭超進化之智慧電子避震系統」技術脫穎而出,榮獲2023未來科技獎。.webp)