資電學院

拔罐是一種古老的中醫療法,深受中東和亞洲地區人們的喜愛。其起源可以追溯到古代,當時的醫學家使用動物的角作為吸拔工具,這種方法古稱為「角法」。早在1973年,湖南長沙的馬王堆漢墓出土的帛書《五十二病方》中,就記錄了有關角法治病的內容,顯示了拔罐技術在歷史上的悠久根基。拔罐,又稱「拔火罐」或「拔罐子法」,是一種透過燃燒、加熱或抽氣等方式,創造負壓以吸附在皮膚表面的方法。這一過程會導致局部充血,從而達到治療效果。拔罐的器具通常是玻璃罐,罐口邊緣向外翻,容量約為30-60毫升。施行時,可通過點火或使用專用儀器抽走罐內空氣,形成負壓。通常,拔罐的持續時間為5至20分鐘,這樣可使肌肉或穴位周圍的微血管破裂,促進血液循環與自我修復能力。根據多項文獻,拔罐對於緩解肌肉僵硬和疼痛有顯著效果,並常用於解決因疲勞引起的緊繃感。進一步地,結合刺血拔罐的技術,這種中醫療法更是變得普遍。

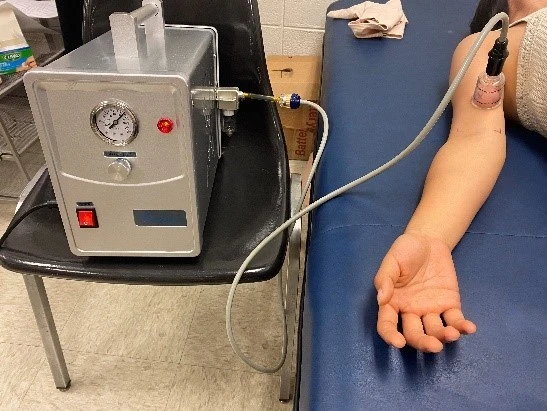

壓拔罐儀。

臨床研究顯示,拔罐的功能主要包括四個方面:

(1) 促進血液循環和新陳代謝,因為負壓吸引可造成血管擴張,促使血液流動加快。

(2) 提高免疫力,微血管破裂後,會引發溶血現象,加強免疫系統的防禦機能。

(3) 舒緩局部問題,尤其是由於炎症或壓迫導致的肌肉缺氧和痙攣。

(4) 紓解疼痛,負壓的作用可拉扯皮膚下的肌肉與筋膜,促進血液循環並舒緩疼痛,特別適合高強度運動後的運動員。例如,奧運金牌得主「飛魚菲爾普斯」及NBA球星勒布朗·詹姆士都經常利用拔罐進行身體調養。

最近的研究指出,許多運動員在賽季期間使用拔罐來加速恢復,以便在比賽中表現出最佳狀態。然而,拔罐的療效及其作用機制仍存在有待釐清的空間。一些人認為其效果主要是心理上的安慰,而另一些人則認為其確實具備實質的療效。傳統東方醫學與現代西方科學都對拔罐的作用進行了理論上的探討,但尚未有足夠的科學證據來明確其療效及對運動表現的影響。因此,相關的應用仍然存在一定的模糊性。

在2023年,作者與研究團隊,包括美國伊利諾大學(University of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)復健工程實驗室的Prof. Yih-Kuen Jan和亞洲大學創意商品設計系系主任龍希文教授等,共同合作開啟了此一中醫科學化的研究。這項研究的主要目的是分析拔罐療法對血液動力學的影響。實驗中,我們採用多通道近紅外光譜儀(near-infrared spectroscopy, NIRS)測量拔罐杯內外二頭肌部位的血流動力學反應,包括氧合血紅素(oxyhemoglobin) 和脫氧血紅素 (deoxy-hemoglobin)之訊號,藉以評估拔罐療法的血流動力學,同時並使用交越相關函數(cross-correlation function, CCF)演算法,計算拔罐杯內外時間序列的氧合血紅素和脫氧血紅素時間序列 NIRS 訊號之間的動態相關性。同時,為了解不同拔罐強度的作用效果,實驗設計參數包括不同強度的拔罐負壓(-225及-300 mmHg)以及持續使用時間(5及10分鐘),進一步利用交越相關函數(CCF)分析氧合血紅素和脫氧血紅素於拔罐杯作用部位內外的變化(Δ[HbO2] , Δ[Hb])。

氧合血紅素和脫氧血紅素之訊號量測。

結果顯示,氧合血紅素的最大交越相關函數值(maximum CCF value)顯著高於脫氧血紅素(p < 0.05)。在較長的拔罐時間和更高的負壓作用下,氧合血紅素的變化更加明顯,這解釋了為什麼拔罐能有效緩解肌肉疲勞。本研究的結果不僅有助於理解拔罐療法對血流動力學的影響,還有助於進一步探討其臨床療效。這證明了傳統中醫的智慧至今仍具實用價值,且廣泛受到東西方人們的接受和使用。拔罐為一種中醫非侵入式的治療方法,無論是從歷史還是現代的科學角度來看,都值得我們進一步研究和探索。(註:本研究成果已發表於SCIE國際期刊Biomedical optics express)

所領導的團隊以「駕馭超進化之智慧電子避震系統」技術脫穎而出,榮獲2023未來科技獎。.webp)