逢甲大學水利發展中心(以下稱本中心)成立近二十年,累積豐富經驗與技術。隨著氣候變遷與科技發展加速,各國對高新技術的研發與應用需求日益增加。本中心結合校內相關技術與資源,對接國際發展趨勢,並持續與產業合作,推動技術深化與社會需求並重的發展轉型。許盈松主任(以下稱許主任)在專訪中提到,全球正關注永續發展,本中心將透過創新研究與產業合作,為台灣的基礎建設與水資源管理提供前瞻性解決方案,促進長遠發展。

水利工程 國家與產業發展的重要基石

水利工程是國家發展不可或缺的骨幹與社會需求的重要基礎建設,從水、電、物流運輸,到道路建設、海港工程、航運規劃,都是建設工程的專業領域。逢甲水利系校友也在產業界發展有且多樣性,甚至拓展至建設公司、土地開發、土木營造、交通建設及海事工程等領域。

談及水利工程生命週期,許主任指出公共工程通常包括五大階段:可行性評估、規劃、設計(基本設計與細部設計)、施工與維護管理。逢甲大學的教學與研究涵蓋從基礎理論到實際應用的完整過程,並且與產業界保持密切合作。「我們的產學合作不只是學術計畫,很多都是透過市場競爭取得的,與台大、陽明交大及各大工程顧問公司同場競爭,獲得業界認可,這是我們的重要優勢,也更貼近市場需求。」

在ESG永續發展的潮流下,水利工程的角色也在轉變。從傳統的水利規劃逐步拓展至生態環境、碳排放管理與社會參與等,已成為當代工程領域的重要議題,本中心透過研究與產業合作,為社會發展貢獻更永續的解決方案。

許盈松主任(中)與許裕雄副主任(左)、劉建榮執行長(右)。

成為民間、政府與技術的橋樑 生態檢核促進環境永續

本中心深耕水資源利用與水環境保護二十多年,累積大量水資源數據,參與多項關鍵水利專案,對國家水資源管理與生態保護貢獻良多。從家庭與產業用水到水資源循環利用,這些數據對國家發展與未來工程規劃具有關鍵價值。

台灣河川坡陡流急,施作防洪工程建設同時,環境生態常面臨因工程而遭受影響,同樣水庫排砂與操作更可能衝擊水域生態系統,因此「生態檢核」日益受重視。中心透過分析水質與水文數據,評估環境變遷影響。許主任表示:「水資源管理不僅是技術性工作,更需在民間、政府與技術間取得平衡,結合生態與工業需求。」

在技術創新方面,本中心自民國107年協助推動智慧水管系統,運用物聯網與感測技術收集大數據,為水資源管理提供精準決策支持。近年更積極參與流域調適規劃,提升水資源保護與生態維護效益。「這二十年來,我們從基礎數據統計到智慧水管理,每一步都在為水資源永續奠基。」許主任強調,水資源管理需民間與NGO共同參與,結合多方智慧,才能在工程全生命周期達到最佳平衡與效益。

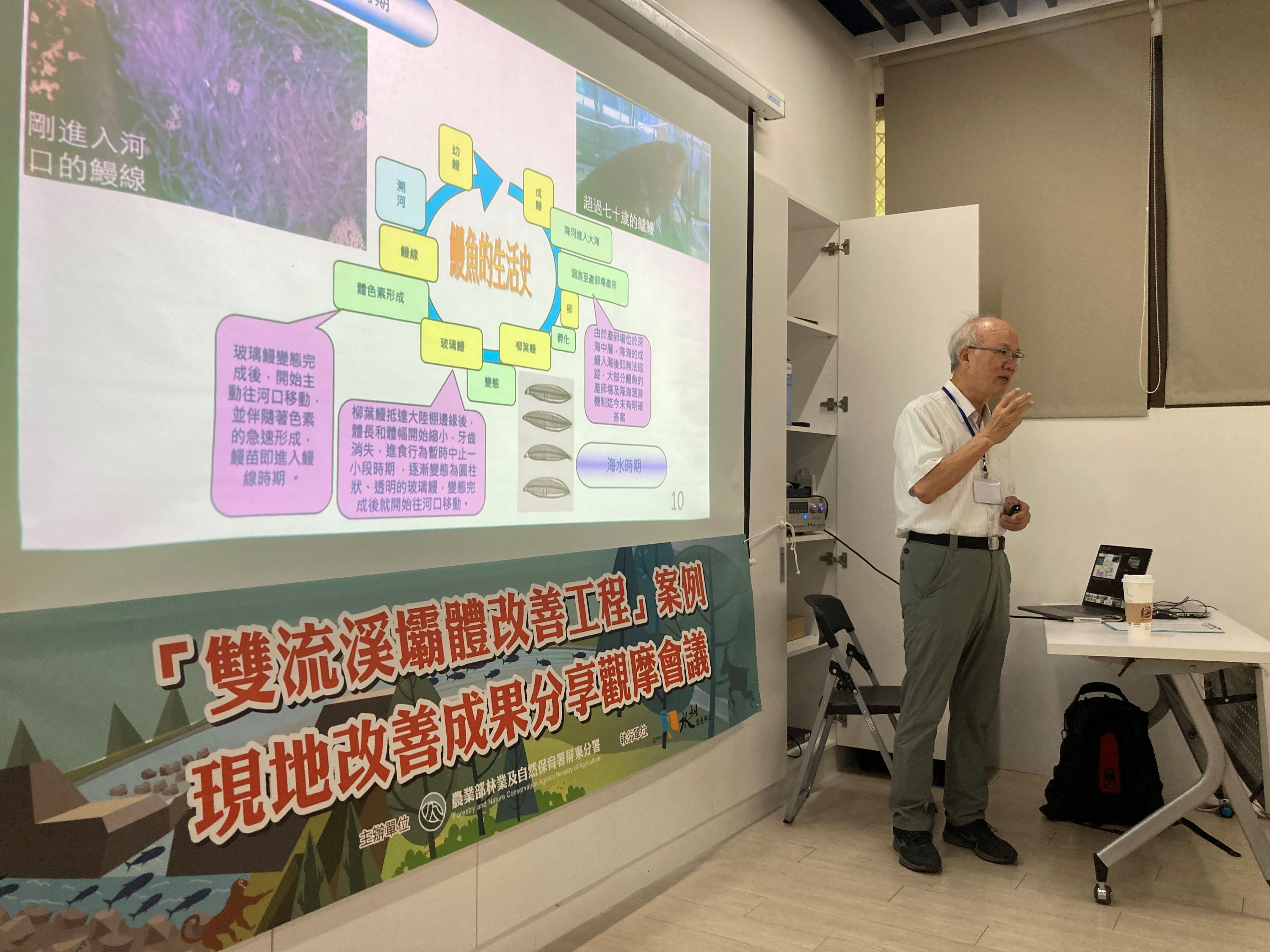

環境教育:「雙流溪壩體改善工程」案例成果分享觀摩會議。

雙流溪壩體改善工程。

最能滿足工程界的跨領域與生態檢核專業

隨著政府將水利工程的視野逐步擴大到流域整體治理與管理,許主任強調,現今的水利工程不僅是著眼於河川本身,而是以整個流域的概念來進行規劃,涵蓋資源管理、氣候變遷、生態等,需要與來自不同領域的學者或機構跨領域合作,以達到綜合治理與管理的目標。

過去本中心在兩岸長期技術交流的基礎上,成功引進自動化流量觀測和水砂自動化觀測技術。這些技術不僅應用於國內產學合作中,還協助水利署研發本土的自動化流速觀測儀器,有助於降低颱洪期間水利署人員進行河川流量量測之風險。此外,中心還將抗磨技術引入石門水庫的排洪隧道,經過測試後,效益也符合預期。近年來本中心針對水理輸沙有大量的研究與業務投入,包含河道種植行為與魚塭使用的安全性與合法性分析評估、河防構造物於氣候變遷下的風險評估…等,並提供河川分署相關的專業建議。

金質獎與金安獎被譽為工程界的奧斯卡,肯定主辦機關、設計規劃、監造與施工團隊的專業。近年來生態保育意識日益抬頭,將生態檢核納為評分的指標,確保工程建設兼顧環境保護與永續發展。因此「公共工程生態檢核」已成為本中心重點專業,協助相關政府單位與工程單位之生態檢核作業辦理。

環境畫面:大武澤蟹。

環境畫面:臺灣石。

工程與生態平衡 致力環境教育與社會參與

「談到生態,我們往往只想到生物,但生態涵蓋的不僅是自然生物,還包括環境、社會、歷史文化等多個層面。」現今的工程研究與實踐需要多方專業,本中心的團隊成員專業涵蓋景觀設計、環境科學、生態學及植物學等多個領域。轉型雖然充滿挑戰,但卻有極大的價值與成長。許主任與中心的許裕雄副主任、劉建榮執行長在訪談中,也不斷提到自己在參與專案時,常收穫許多驚喜難見的監測畫面,看見生態的美麗與生命力。

生態系統的恢復與動物族群的穩定息息相關,當生態平衡建立,動物便會回到適合生存的棲地。近期台東、花蓮低海拔地區出現台灣黑熊蹤跡,甚至襲擊雞舍。許主任分析,這可能是因為族群增加或山區食物不足,迫使黑熊下山覓食。

以大雪山的藍腹鷴為例,由於缺乏天敵而數量大增。藍腹鷴飛得低,不易被老鷹捕食,而當地也禁止攜帶寵物,減少流浪犬的威脅,促使其繁盛。類似的案例還有櫻花鉤吻鮭,透過適當保護,原生物種得以穩定發展。「當環境維持良好,動物便會回歸,這正是生態平衡的自然展現。」

然而,公共工程的推動更需要社會的參與與資訊的透明。「現在工程要做得好,還需要民眾與社會的共同參與。」許多公共工程在規劃階段就需積極與社會溝通,而本中心也積極協助業主單位與工程團隊設計環境教育活動,讓學校師生及社區居民能夠參與,進一步了解工程如何與生態、社會發展,甚至是個人共存。讓工程不只是冷冰冰的建設,而是兼顧生態與人文的永續發展,將是未來的重要課題。

雙流溪壩體改善工程現場觀摩。

案例1:國家森林遊樂區壩體改善工程案:降低壩體高度,讓魚洄家

本中心曾參與一項壩體改善工程,致力於在生態保護與人文關懷間取得平衡。該工程不僅考量遊客體驗與環境教育,更重要的是恢復上下游河道的連結,為水中生物提供回家的路。

生態檢核過程中,透過紅外線攝影機與縮時攝影,團隊驚喜地發現夜晚森林生態的豐富性,記錄到食蟹獴、穿山甲及黃喉貂等珍貴物種。見證當地生態系的完整性,也凸顯在進行水利工程時,需謹慎評估對環境的影響。壩體改善的關鍵在於降低壩體高度,確保攔沙功能的同時,不阻檔魚類洄游的路徑。透過水流數學模型模擬最適合的生物通道,使魚類能順利逆流而上。而攝影機更捕捉到魚群跳躍而上的精彩畫面,是工程改善後的生態成效。此工程雖然規模不大,但精緻的設計與執行,獲得國內公共工程獎項的肯定,也成為後續縣市政府與相關單位觀摩學習的範例。

環境畫面:管狀魚道。

案例2:台中惠來溪改造計畫:人文與生態共存

台中惠來溪的改造計畫,展現生態與人本設計的結合。過去,這條溪流主要作為排水溝,僅具備防洪功能,但在改建過程中,工程團隊避免傳統三面光設計,改以植栽、棲地規劃來提升生物多樣性。由於原本的水源主要來自周邊民生廢水,於截流周邊民生廢水後,為確保渠道水源穩定,特別引入上游水源,讓水域維持基本流量,使水域生物得以生存。如此不僅改善周邊景觀,也讓惠來溪成為兼具防洪與生態價值的水域環境。

惠來溪改善後。

所領導的團隊以「駕馭超進化之智慧電子避震系統」技術脫穎而出,榮獲2023未來科技獎。.webp)