逢甲大學資電學院

自從2021年臉書創辦人祖克伯(Mark Zuckerberg)提出元宇宙(Metaverse)會是下一個科技產業的重點之後,這個早在1992年被科幻小說創造出來的名詞在一瞬間席捲了全世界,並且成為各大科技廠商和投資客的熱門議題。但在3年過去後的現在,浪潮已經退去,元宇宙的失敗似乎已經是不可避免的結局。但是元宇宙真的是純粹為了投資而炒出來的名詞嗎?要達到元宇宙又還需要那些技術的支援?本文藉由介紹我的研究領域,希望能帶給讀者一些實務面的思考方向,探索未來如果技術可行的時候,元宇宙到底要如何落實在生活中。

什麼是元宇宙?

我們現在所談的元宇宙,參考2021年Nvidia執行長黃仁勳的說法,將會是「一個與真實世界互相連結、多人共享的虛擬世界,有真實的設計,實體經濟。你有一個化身,這個化身屬於你,或就是你本身,可能具有你的真實頭像,或是代表一個腳色。」(取自天下雜誌:元宇宙來了!輝達執行長黃仁勳:虛擬世界經濟規模,終將超越實體 https://cw.com.tw/article/5515420 )。從筆者的觀點,黃仁勳的說法更接近現在我們提的數位孿生(又名數位分身,Digital Twin),這點也可以從Nvidia今年在COMPUTEX的演講看的出來,在虛擬世界中的數位分身仍然是元宇宙的研究重點。隨著穿戴式裝置的演進、5G高速網路和各種AI和大語言模型的發展,將人的行為言談一舉一動數位化於虛擬世界中不再遙不可及。但另一方面,元宇宙另一個重點在於多人共享的虛擬世界,然而隨著網路的發展,大家早已習慣在網路世界聯絡例如第二人生(Second Life, 2006)。,甚至是以虛擬實境作為聯絡的載體如VR Chat(2017)。因此到底元宇宙和網路遊戲有甚麼差別呢?舉個簡單的例子:在現實世界中,如果眼前有一台電視,我們需要走到電視前面打開電視,或是利用遙控器操作;如果遠方有一扇窗戶,我們需要走到窗戶前面將窗戶打開;果我想要和住在紐約的朋友面對面聯絡,我需要長途跋涉坐飛機到紐約。但這些在數位生活裡面都不需要如現實中麻煩,我們早已習慣在虛擬實境中與紐約的朋友打招呼,或是直接在電腦上操作Netflix等影片串流服務。由此可知,對元宇宙的研究並不僅是將現實資訊複製到虛擬世界中,也包含了如何讓虛擬世界中的生活和體驗更加直覺化。

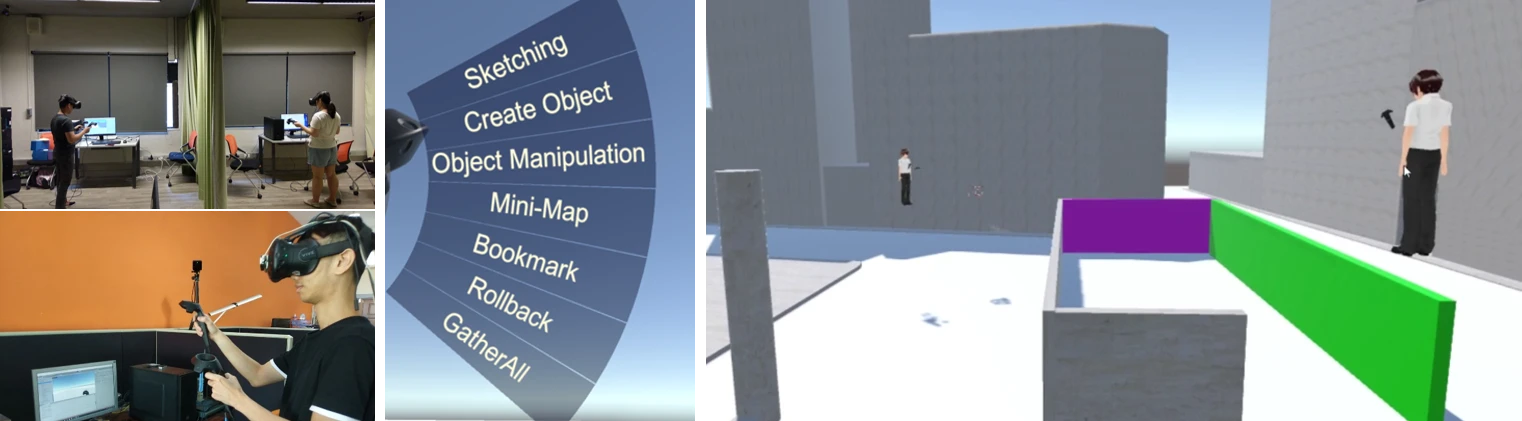

虛擬建築討論系統。

元宇宙中的數位教學:以建築教學為例

考慮一個多人討論的環境。在建築設計的領域中,學生需要經由總評這樣的課程來對設計內容進行批判思考。學生需要準備一個實體的模型,通常由紙板和軟木製成。學生和老師們圍繞在模型旁邊,對模型設計進行討論和口頭上的修改。由於是實體模型,總評課程上幾乎不可能即時修改,因此學生勢必得以紙筆紀錄老師口頭上的建議,與實體模型結合,在腦海中彙整出一個更新版本回去再修改。同時,所有在場的參與者也只能間接地從外部觀察並想像修改後的結果,學習的效果受限於每個人對空間的感受和想像力。最後,由於必須同時同地的多人互動教學,一般要請到足夠多的建築師來參與總評都是一件很困難的事情。因此,是不是在虛擬實境中實作這樣的多人討論環境會有幫助呢?對於一個多人討論的建築設計課程,我們又應該提供怎樣的討論輔助工具對學生真的有幫助?

在經過多次與建築系師生討論和設計後,我們提出了一個多人虛擬實境下的建築討論系統。這個系統容許使用者串聯常見的建築設計軟體Rhinoceros,將由Rhinoceros設計的模型直接導入VR系統中,因此,多個使用者可以同時進入設計好的模型,身歷其境的觀察建築物的設計結果。除此之外,我們也設計了一連串協助建築討論的操作方式。這些操作包含:對模型的操作、輔助討論的操作以及對討論內容的操作。使用者可以藉由對模型的即時操作修改模型,第一時間跟大家分享修改後的結果;像是「在這裡加個稍大一點的拱門」、「樓梯可以往左移一點」這種不是很容易想像的討論也可以直接繪製在空間中或是在模型上,提高學生的學習效果。最後也是最特別的,既然整門課程都是於虛擬實境中進行,這樣的討論就自然可以數位記錄。將討論時的分支儲存下來,這樣的虛擬實境課程比起傳統的事後筆記或是課程錄影更增加了分支的功能,讓課程內容可以做進一步的離線學習。經過了建築系師生的體驗,我們的系統被證明是有效且會讓學生更投入學習的。

使用者正在操作建築物中的屋頂牆面移動和調整角度,畫面中其他學生可以即時看到調整後的結果。

(下期待續…)

所領導的團隊以「駕馭超進化之智慧電子避震系統」技術脫穎而出,榮獲2023未來科技獎。.webp)