建設學院景觀與遊憩碩士學位學程成立於2003年多元化的時代,主要招收具備景觀、空間與遊憩管理等背景的學生,並開設景觀與遊憩整合之理論與實務課程,藉以建構景觀與遊憩的整體性學習與訓練。專業訓練所應用的範圍包括景觀規劃、文化地景、景觀生態、植栽綠美化、遊憩環境規劃、遊客分析、遊客行為管理等項目。在學習過程中,景觀背景學生可在本碩士學程學習到遊憩相關領域,遊憩背景學生亦可增加景觀方面的知識技能,達成跨領域學習的目標。

不同領域的交流很容易激盪出不一樣的火花,尤其當每個人專長不同時,在某個領域可能是專家,但相對在另一個領域就可能是業餘。不過,業餘人士是否能為不熟悉的領域出一份心力?答案當然是肯定的。舉例來說,以遊程規劃而言多是由專家依據其經驗,以文字或圖片方式呈現其規劃的成果,較少考慮到即時的資訊,且僅由專家的經驗規劃,不一定能反映目前公眾的普遍喜好。實際上遊程規劃的考量層面廣泛,遊客也愈來愈需要客製化的遊程。因此發展能整合各方資訊、依現況即時彈性調整的「智慧型」遊程規劃,成為最佳的解決方案。再舉一例,目前在景觀規劃也多由專家進行,主要是因規劃需要很多先驗知識,而要從規劃到實踐,也需要很多工程方面實務的專家來達成。然而同樣的,僅由專家經驗規劃,不一定能符合公眾對一個地區風貌的想像。因此,如何能越早在規劃初期就能以社群融入的方式,了解業餘但生活在其中的公眾對一個地區規劃的願景,就越可能實踐符合公眾期待的規劃成果。

以上的例子皆導向一個事實,就是我們需要一個「舞台」,來讓業餘但卻是終端使用者的公眾,能有參與規劃的機會。而這個「舞台」,就可能需要結合「空間規劃」與「資訊科技」的相關技術來打造。因此,本學程自105學年度起,特別將「景觀遊憩空間資訊應用專論」列為必修課程,主要就是希望以空間資訊科學(spatial information science)與母校都市模擬與雲端運算實驗室(iSpace)的技能,協助學生學習空間資訊相關技術,藉著一個可供公眾參與平台的建置,回饋於景觀模擬與遊憩規劃專業實踐之中。

景觀規劃方案評估在iSpace CAVE展示之成果。

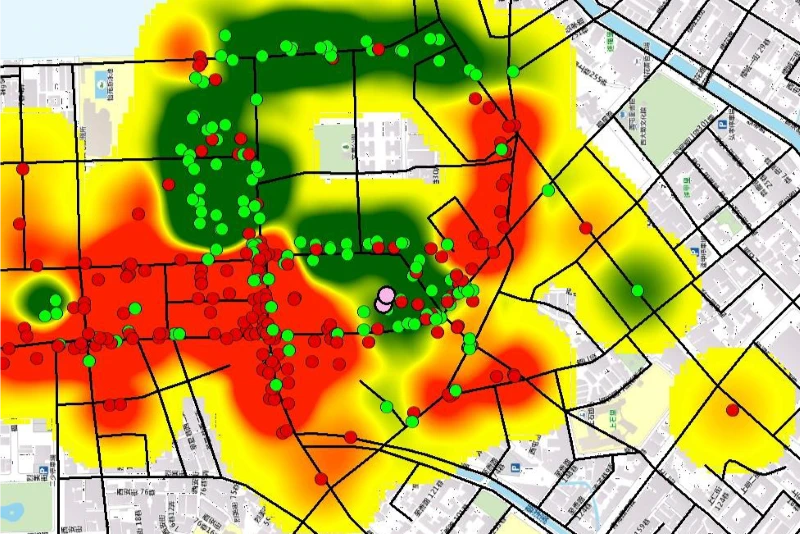

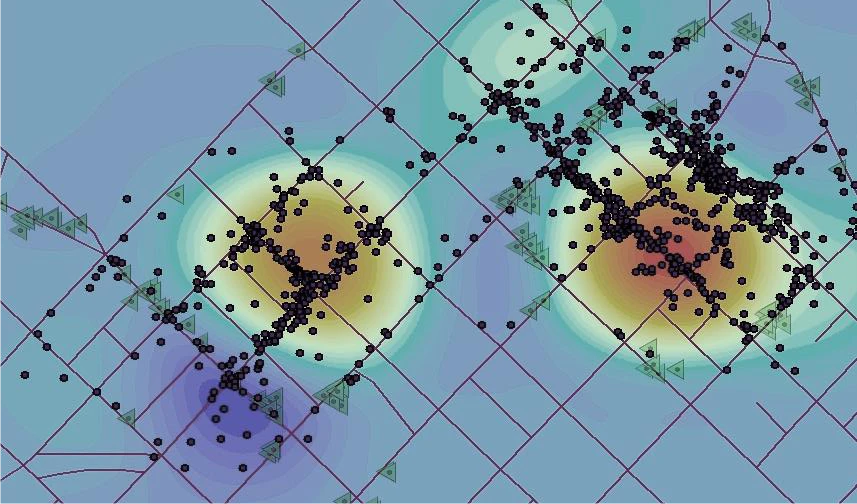

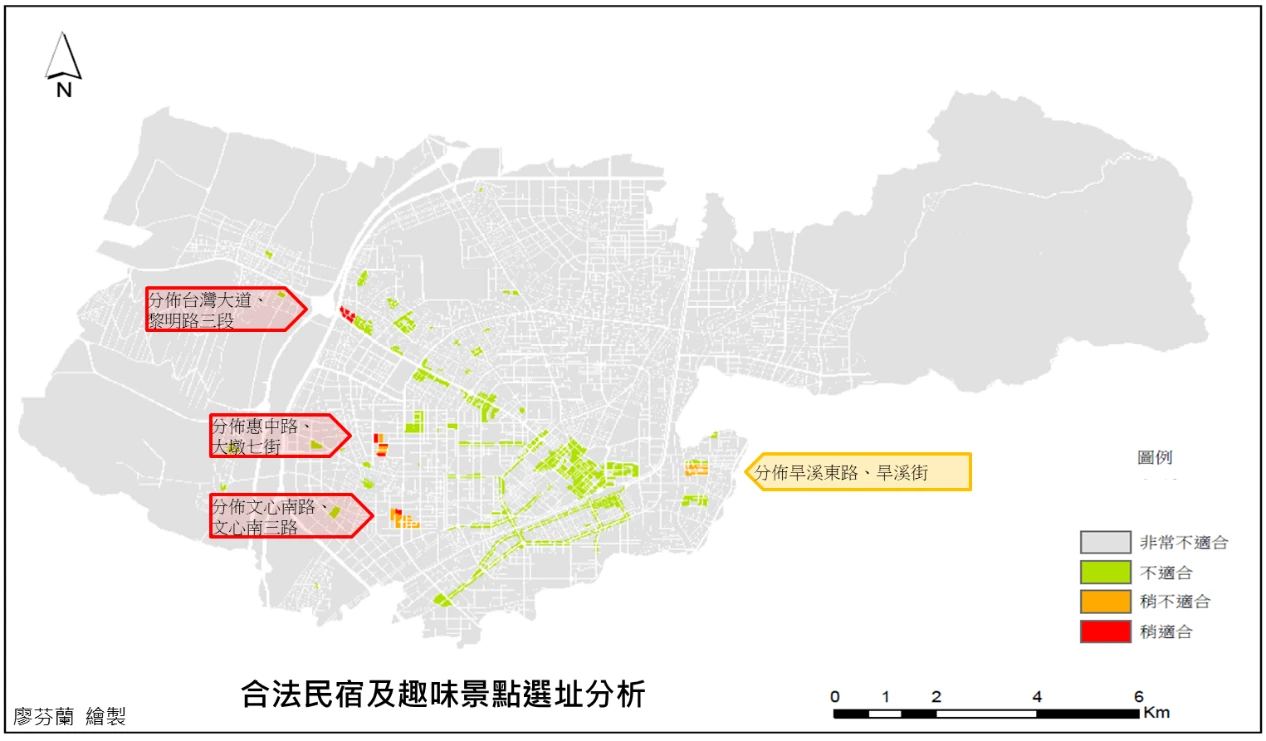

此平台的實踐,需整合空間資訊、開放資料、及群眾參與的概念。學生在課程參與中,學習使用開放資料(open data)相關網站,如政府資料開放平臺、臺中市數位地圖館、空汙觀測網等,進行圖資和環境監測資料的下載,以做為基地選址、環境評估的基礎。此外,現今網際網路、行動裝置及全球定位系統(GPS)普及,許多調查及研究亦多以此為工具進行,也因此產生所謂「群眾外包」(crowdsourcing) 的新興模式,將問題以公開的方式徵求群體提出解決方案。因此,在課程中也讓學生使用能紀錄GPS軌跡的手機APP,蒐集各種環境資訊,或是各種對環境的感受,此結果可協助更加確定基地選址的合理性。

學生在課堂中體驗群眾外包應用於逢甲商圈擁擠程度調查。

與台中中區騎樓佔用程度調查。

而當要進行細部規劃時,即可以開放資料衍生的成果為基礎,將規劃方案建置成三維模型,並於iSpace的洞穴式自動虛擬環境 (cave automatic virtual environment,CAVE)中,以體感互動的方式讓人可以在規劃方案實踐前,先在虛擬世界了解規劃者的想法。目前在iSpace所展示的「逢甲校園導覽系統」,即讓學生在課程中載入設計者重新設計的成果,並對學校未來可能的風貌進行「Like」或「Dislike」的評價。

總結以上,未來本學程106–108學年度在創新教學及提升學習動機的規劃上,將以環境模擬技術為基礎,結合CDIO創新教學的概念,讓學生從構思(Conceive)的階段了解更多景觀設計與遊憩規劃上的需求,並學習相對應的環境模擬技術;而後進入設計(Design)的階段,規劃分析流程,並進行模擬平台的實作與開發,讓群眾得以透過此平台回饋其對環境的感知(Implement);最後再實際應用於挖掘環境中的待改善點(Operate),改善目前的環境規劃,並將過程中所得到的意見反饋改進構思和設計階段的成果。經由此過程的訓練,預期能使學生具備更佳的跨領域整合與問題解決之能力。

學生結合政府及民間開放資料與空間資訊技術進行選址分析之成果。

所領導的團隊以「駕馭超進化之智慧電子避震系統」技術脫穎而出,榮獲2023未來科技獎。.webp)