人社學院

為提升學生英語能力與國際競爭力,教育部於2021年9月啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」,積極推動全英語課程(或稱EMI, English as a Medium of Instruction)。人文社會學院何寄澎院長嘗試結合外文系與外語教學中心強大的英語教學能量,以及文化與社會創新碩士學位學程教師從生活議題引導學生思辨的專長,在2022年推出「多元文化學旅 EMI 微學程(Multicultural Learning Expedition)」。何院長召集了外語教學中心李欣怡老師、外文系劉怡君老師、洪筱婷老師,以及文化與社會創新碩士學位學程陳玉苹老師分別從臺灣、維也納、法國的文化特色,以及人類學的視角出發,以文化素養為核心,由日常生活中的文化議題為引導,帶領學生逐步熟悉英語作為學習的媒介。在校內既有EMI課程中,是兼具貼近生活情境、引發深度議題思考,並富含學習樂趣的特色課程。

邀請外籍講師到課堂授課,讓同學試著練習掌握英文演講的內容,拓展國際視野。

自112學年開始,首先由李欣怡老師開授《臺灣很有戲》,介紹臺灣各類戲劇與操偶實作,期末學生需設計英文教案介紹臺灣文化,為接待國際友人或投身華語教學的學生奠定實務基礎。接著由劉怡君老師開授《世紀末的維也納》,透過文學與藝術作品賞析,探討19世紀末至20世紀初維也納社會中厭女氛圍與性別意識崛起的歷史背景,提升學生對全球性別議題的敏感度與文化理解力。113學年由洪筱婷老師開授《跨文化的法國》,透過文藝作品中的浪蕩子、社運人士、文藝教母等形象出發,探索法式風格的文化建構,引導學生認識當代法國文化面貌。接著由陳玉苹老師開授《從人類學看世界》,從文化相對論、同理心等人類學核心概念出發,帶領學生深入理解文化差異,並透過分析英語新聞時事,強化學生對文化與現代社會互動的掌握。

透過上述課程,學生得以在提升語言能力的同時,建立跨文化理解與批判性思維的能力,這正是多元文化學旅 EMI 微學程所希望達成的核心目標。

李欣怡老師邀請偶師至課堂介紹如何操演戲偶,並指導學生自己畫戲偶。透過戲偶的操作體驗,學習台灣戲劇文化,再轉譯為英語表達。

讓學習動起來:多層次實作設計的力量

在EMI推動初期,對師生而言皆是不小的挑戰。為協助學生逐步適應,本學程將學習目標細分為多個小單元,並透過多元實作活動設計,提升學生的參與度與學習動力。例如:李欣怡老師邀請專業偶師指導學生練習操偶,並創作屬於自己的戲偶,讓學生在遊戲中學習,增添課程的趣味與互動性。

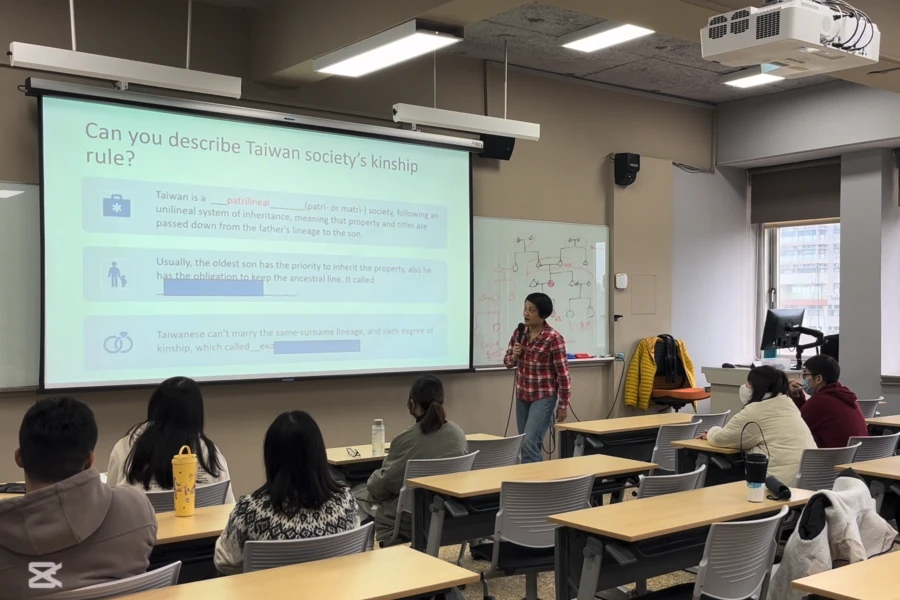

陳玉苹老師則設計小組議題討論,透過彼此交流,同學不僅能更深入理解課程內容,也能逐步建構並形成自身的觀點。課後運用線上協作平台,鼓勵同學以英文紀錄討論成果,讓英語聽、說、讀、寫逐步融入日常溝通情境。此外,課程亦邀請外籍講師蒞臨演講,透過面對面交流與內容聆聽,讓學生練習掌握英文演講要點,同時拓展其國際視野。

設計互動式的課堂活動增加學生參與度,並透過小組討論增加同學對授課內容的理解,增進英文表達的自信。

英語為鑰,開啟世界文化多元探索

學生的期末回饋顯示學習成效顯著。在英文學習方面,有同學表示:「上台用英文報告提升很多!」、「英文報告與小組討論對我幫助很大」。在文化素養方面,學生不僅在課堂中獲得對不同文化的理解,也主動搜尋英文資訊,擴展對多元文化的視野:「能夠認識一些各地的文化,這是在平常課程中,較少能夠接觸到的」、「學習到很多與主流文化不同的概念。幫助我以更多元的角度欣賞不同的文化,認識人類與土地的關係」、「透過近期新聞認識文化,覺得文化議題跟我的生活更有關」、「上課的內容讓我們了解很多國際在發生的事情」。這些回饋顯示,本課程透過互動式設計與實作練習,有效促進了學生英語能力的提升,並增進其對文化的敏銳度與理解力。

持續深化與創新:迎接114學年度新課程

自114學年度起,外文系蔡慧瑾老師將加入授課行列,開設《語言與生活:語言如何影響我們的世界觀》。她將透過解析日常語言使用的模式,帶領學生思考語言背後所蘊含的文化預設,以及這些預設如何形塑我們的世界觀。每週課程皆設計一個引人深思的議題提問,例如「你聽懂弦外之音了嗎?」、「罵人用母語,告白用外語?」藉由這些兼具趣味性與深度的問題,引導學生以英語展開批判性思考,進一步探索語言與文化之間的緊密聯繫。歡迎全校同學選修「多元文化學旅 EMI 微學程」,在強化英語能力的同時,開拓對世界與多元文化的視野,為未來國際移動與跨文化交流累積關鍵軟實力。

所領導的團隊以「駕馭超進化之智慧電子避震系統」技術脫穎而出,榮獲2023未來科技獎。.webp)