從沼氣技術起步,逢甲大學綠能中心主任林秋裕博士(以下稱林主任)帶領團隊深耕生物氫能研究超過二十年,自1998年起投入厭氧醱酵產氫技術,至今仍維持全球領先的產氫速率,並取得多項專利與技術轉移成果。綠能中心為逢甲大學重要的一級跨領域研究單位,聚焦能源資源開發、生技應用、循環經濟與綠能人才培育,並積極拓展國際合作平台,實踐大學社會責任。在能源轉型浪潮下,中心也推動以「諧能」概念為核心的解決方案,結合氫能、甲烷與風力、太陽能等間歇性綠電,建構穩定且永續的綠色能源系統。

從實驗室走向國際舞台 開啟氫氣價值的科研旅程

林秋裕主任還在成大土木工讀研究所時,專攻「廢水處理」,為他的研究與職涯奠定基礎。畢業後,因應師資擴充需求,在指導教授推薦下加入逢甲大學水利系,開始將污染物移除的研究,逐步延伸至能源領域。

1983年,他赴日本東北大學攻讀博士,研究主題為「厭氧消化」——在缺氧條件下由微生物分解有機物產沼氣的技術。雖然當時主要用於環保處理,但林主任更著眼於如何將沼氣作為能源應用,也由此踏入再生能源領域。1997年,他參加日本仙台的國際厭氧消化研討會,發現全球已開始聚焦於從厭氧過程中提取氫氣,氫能也因燃料電池熱潮而備受關注。啟發之下,他開始思考,是否能在產生甲烷之前,就分離出中間產生的氫氣,以提升產能與應用價值。

雖然初期實驗未如預期,但多年後他重新檢視當年的研究資料,意識到其中潛力,便再次投入「生物製氫」研究,並帶領學生一同參與。這項研究成果不僅刊登於國際期刊,更成為他被引用次數最多的一篇論文。

如今擔任逢甲綠能中心主任及國際氫能源協會台灣分會主席的林秋裕,持續投入氫能技術與應用的發展。他相信,真正有價值的科研成果,往往不在當下顯現,而是在歲月淬鍊後,產生深遠影響。

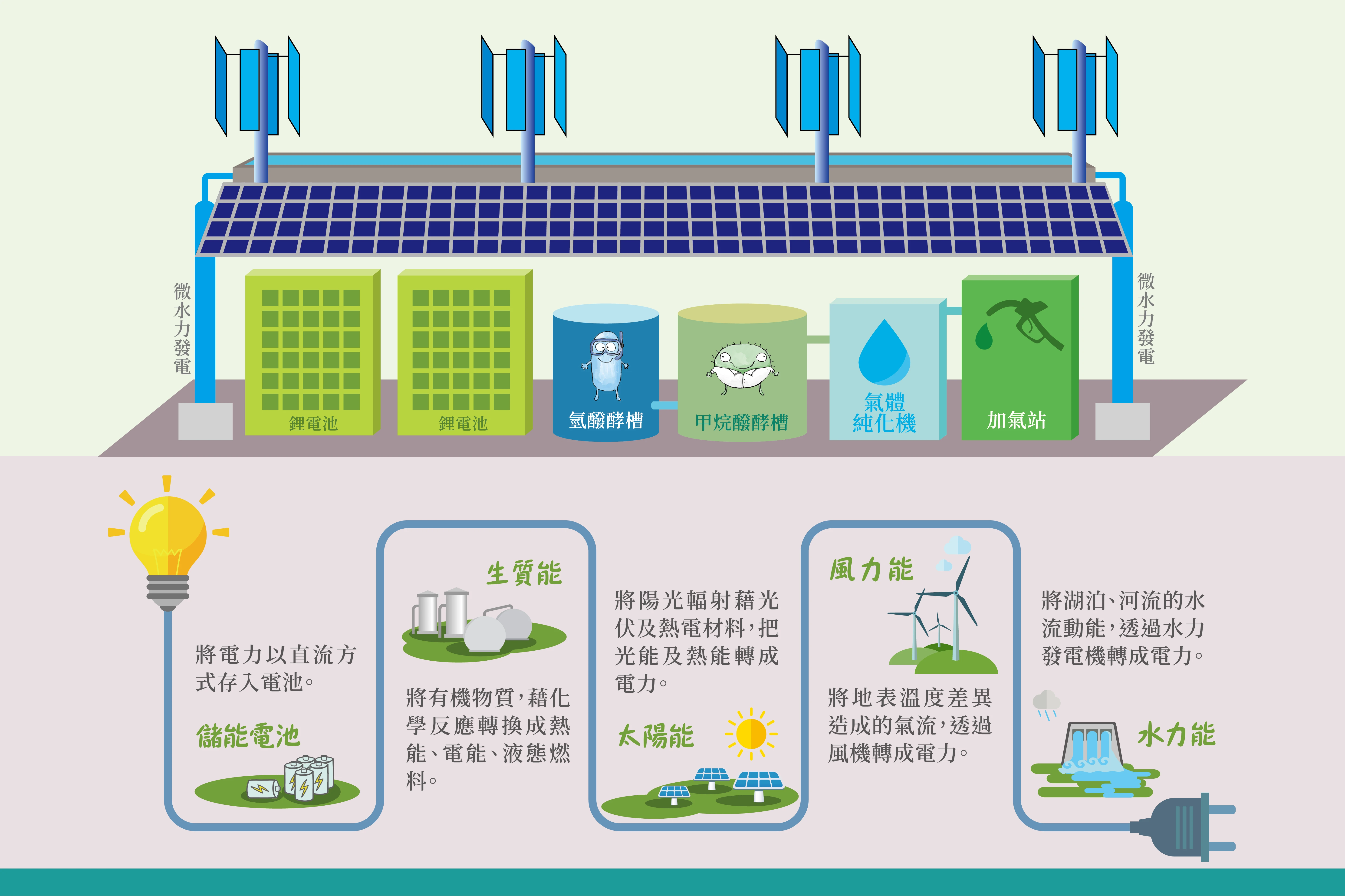

諧能技術是以二階段氫烷氣產製之「生質能」技術作為基載能源,搭配風力、太陽、水力等間歇性能源,達到滿足每日生活所需之電力需求。

研究能量落地商品化 鏈結亞太綠能

逢甲大學綠能中心自 1998 年起投入厭氧發酵產氫的研究,至今仍維持全球領先的產氫速率,並取得多項國內外專利,技術逐步推進至商品化與國際合作階段。林秋裕主任指出,氫能源的推廣高度仰賴政策支持,即便技術成果顯著,要真正商品化仍具挑戰。「研究可以有很多突破,但要符合市場需求與原料限制,並不容易。」

目前氫能的原料主要來自糖蜜、廚餘與農業廢棄物,雖具環保優勢,卻因收集與供應不穩定,成為大規模應用的門檻。為突破瓶頸,團隊積極於研發「氫甲烷混合燃料」,可直接應用於內燃機系統,已獲國科會前瞻技術計畫支持。「我們的測試仍在進行中,目前已申請到研究經費,代表政府肯定這項技術的潛力。」

綠能中心在2009年成立「APEC先進生物氫能技術研究中心」,為亞太22個經濟體中九大技術研究中心之一。該中心長期推動亞太地區生物氫能的交流與應用,也是逢甲綠能碩士學程及跨領域合作的重要平台。中心積極協助APEC各會員體建立氫能研究能量,提供技術課程與先導工廠經驗,並與APEC能源工作小組合作,將技術實際落地應用。

在國科會、經濟部能源局及校方長期支持下,逢甲的生質氫能團隊已在國際學界取得領先地位,技術成果屢獲肯定。未來將持續深化研發、培育人才,並強化成果的市場轉化。這座APEC研究中心不僅是學校對國際社會的重要承諾,也展現台灣在綠能領域的實力與貢獻,為逢甲邁向國際頂尖大學奠定基礎。

與光泰環能公司合作,鏈結國際場域馬來西亞國立大學師生,跨域共學生物炭循環經濟模式。

日本筑波大學參訪逢甲大學綠色氫加氣站。

匯聚人才 共同推動智慧低碳社會影響力

「研究成果不只是技術,更包括培養出的人才。」林主任指出,逢甲綠能中心匯聚多位跨領域研究者,不僅在綠能與永續領域發揮專長,也共同推動智慧低碳社會的實現。研究團隊的成形始於前校長張保隆任內,當時在校方支持下,成功延攬並培育多位關鍵教師。

賴奇厚教授專注於農業廢棄物再利用與氣態生質能開發,將農村常見的有機廢棄物轉化為能源,提出具在地應用潛力的綠能解方。朱正永教授則聚焦生物性能源技術實務,並將台灣研發成果輸出海外,如在印尼美娜多市建置生質能示範電廠,展現台灣技術的國際影響力。

在智慧能源與資訊整合方面,呂晃智副教授運用其資訊工程背景,推動AI與能源管理系統的結合,發展碳排監控與優化策略,目前也擔任綠能碩士學程主任。他與榮譽副校長周至宏講座教授合作,投入淨零碳排研究。周教授則進一步以AI與永續科技,帶領學校成立「永續發展與社會責任」,打造具示範性的低碳校園。綠能中心從單一研究平台,轉型為連結人才、技術與社會實踐的永續推動樞紐。

專訪當日現場中心團隊成員合照。

逢甲綠色諧能證照班的循環經濟與社會創新課程。

偏鄉不缺電 綠能輸出解決在地環境痛點

在面對全球能源危機與氣候變遷挑戰下,逢甲大學綠能中心的研究成果在東南亞農村地區發揮實質影響。由朱正永副教授主導、與中興大學吳耿東副教授合作推動的「印尼美娜多市農村氣態生質能設備示範計畫」,成功將台灣開發的「二階段厭氧沼氣發電技術」應用至印尼偏鄉,為當地帶來可再生的清潔能源。

這項技術利用牛隻糞便與農業廢棄物進行厭氧醱酵,產生氫氣與甲烷,再混合發電,不僅解決當地農村廢棄物處理問題,更提供獨立且穩定的電力來源。林主任指出:「這類技術最適合應用在印尼這樣離島眾多、能源供應困難的地區,既能解決環境問題,又能協助氣候難民建立基本生活機能。」

其中,美娜多市牛隻屠宰場的示範案場成效顯著,不僅獲得印尼市政府與當地大學的高度關注,也被國家地理頻道拍攝成紀錄片《綠金未來》,收錄為成功案例之一。林主任強調:「不只是做商品,把技術推向國際應用,更是提高逢甲大學在國際的知名度與價值。」

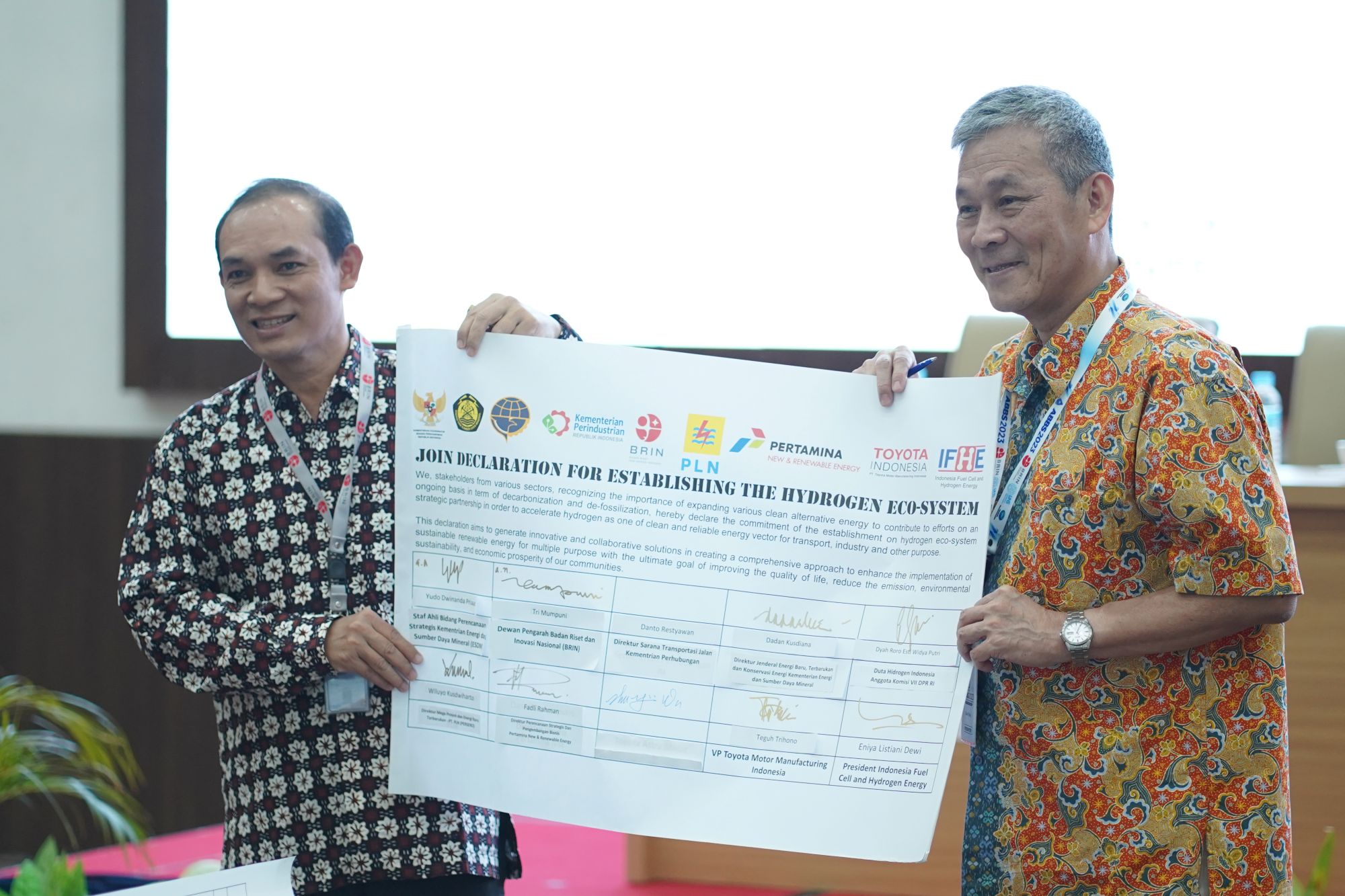

逢甲大學維運之ACABT協辦印尼ABBS 2023國際研討會,吳石乙教授(右)簽署IFHE國際合作宣言。

逢甲大學維運之ACABT協辦印尼ABBS 2023國際研討會。

諧能邁向國際市場與淨零碳排發展

逢甲大學綠能中心近年積極擴展研究團隊,結合化工、材料、環工、自控與AI等多領域師生,打造跨系所、跨世代的合作網絡。目前已有近20位教師參與中心計畫,並配有專任助理與來自各系所的研究生投入研發。林秋裕主任表示,中心除承接國科會與教育部淨零碳排專案,也執行由化工系吳石乙教授主導、獲國際資助的APEC計畫,推動區域能源合作與USR實踐。

2024年,綠能中心更組隊參加「APEC YES Challenge」青年競賽,歷經半年評選後成功晉級決賽,並赴泰國清邁與來自六個經濟體的隊伍同場競技。透過技術創新與社會解決方案的提案,學生展現回應淨零目標的行動力,讓國際看見台灣年輕世代在綠色能源領域的潛力與創意。

然而,將技術從實驗室導入市場仍面臨挑戰。林主任指出,產業多半對設備汰換及效益評估存有疑慮,因此團隊策略著重於開發可直接應用於現有燃燒系統的綠能技術。目前研究聚焦於氫氣與甲烷混合燃料的燃燒特性,期望提升能源效率,同時降低氮氧化物排放,預估可減少約三成空氣污染並降低處理成本。他強調,綠能技術要成功落地,必須從數據出發、貼近實際需求,逢甲將持續以研發與驗證為核心,成為技術轉化與永續實踐的重要推手。

2024年綠能中心組隊參加「APEC YES Challenge」青年競賽,歷經半年評選後成功晉級決賽,並赴泰國清邁與來自六個經濟體的隊伍同場競技。

2024 APEC YES Challenge技術參訪,前往清邁皇家大學的adiCET智慧園區參觀校園與鄰近社區綠色諧能的合作。

所領導的團隊以「駕馭超進化之智慧電子避震系統」技術脫穎而出,榮獲2023未來科技獎。.webp)