逢甲大學營建及防災研究中心(以下稱中心)自2000年成立以來,在連惠邦主任的帶領下,憑藉跨領域團隊合作,逐步發展為全台營建防災的重要指標單位。中心不僅整合土木、水利、環工與都市計劃等專業,承接超過三百件計畫,計劃品質與效益獲得政府高度信任,更在坡地、都市防災到環境永續等領域展現全方位實力。

隨著AI與智慧監測的導入,中心持續推動創新應用,從水庫清砂、瀝青廢料再生,到防災教育與數位孿生技術,皆展現將挑戰化為契機的能力。站在幕後卻支撐台灣防災與永續發展,中心已成為科技、人文與社會責任交織的典範。

跨域團隊合作優勢 打造營建防災新標竿

逢甲大學營建及防災研究中心主任連惠邦博士,從逢甲土木所畢業後便留校服務,至今已超過四十年。九二一大地震後,逢甲大學於2000年成立營建及防災研究中心,因為連主任在業界已有相當的人脈與研究成果,被賦予擔任中心主任的重任,一轉眼已經二十多年。

「那時候我們是一所私立大學,要和台大、清大、成大等國立大學競爭,非常辛苦。但逢甲最大的優勢就是團隊精神,大家同心協力,把專長整合起來,反而能夠在很多研究計畫上勝出。」靠著團隊合作的優勢,中心成立後五年內營收突破六千萬元,且持續成長,2024年營業額已達一億五千萬元,若加上合作衛星公司,總額超過兩億元。

中心現有約85名同仁,並集合校內跨領域的27位專業教師,一年承接40至50件計畫,主要來自中央政府機關。目前累計承接超過300件計畫,累計金額達二、三十億元。「二十幾年來,我們所有案子百分之百沒有出過狀況,品質控管是我們最驕傲的地方。」連主任強調,中心與政府單位的合作始終如期完成,獲得外界高度肯定。

中心最大的特色是能整合土木、水利、環工、都市計劃等不同專業領域,形成堅強的團隊戰力,承攬的每一件計畫案幾乎都是獨立且全新的挑戰。「我們做了三百多個案子,可能就有三百種不同做法,不能重複,每年都要創新。這既是動力也是壓力,更是我們進步的源泉。若沒有這樣的挑戰,我們就不會有鬥志。」

專訪當日現場團隊合影。

生態保育、科技監測、韌性防災 全方位守護

營建防災是什麼?當災害來臨時,逢甲大學營建及防災研究中心總是第一時間進入警戒狀態。連主任解釋,中心的防災工作大致可分為兩大領域:坡地防災與都市防災。前者涵蓋土石流、大規模崩塌等災害案例,後者則包括都市淹水與地震防護。

「我們做的不是現場救災,而是監測、分析與預警。」透過智慧監測與數據分析,能即時掌握降雨量與可能影響的範圍,並結合AIoT技術推估潛在的災害程度,作為決策參考。除了硬體監測外,中心也積極投入防災教育,培訓土石流與都市防災專員,並協助台中市推動韌性防災。

中心的研究範疇橫跨生態保育資訊應用、水資源規劃、防災監測技術、智慧科技與環境營造等多元面向,致力於「生態家園、國土保安、永續台灣」的願景。防災不只是科技,更是教育與社會責任的結合,「智慧監測、數據分析、防災教育、韌性防災,這些環環相扣,才能真正提升台灣面對災害的韌性。」

土石流防災專員教育訓練。

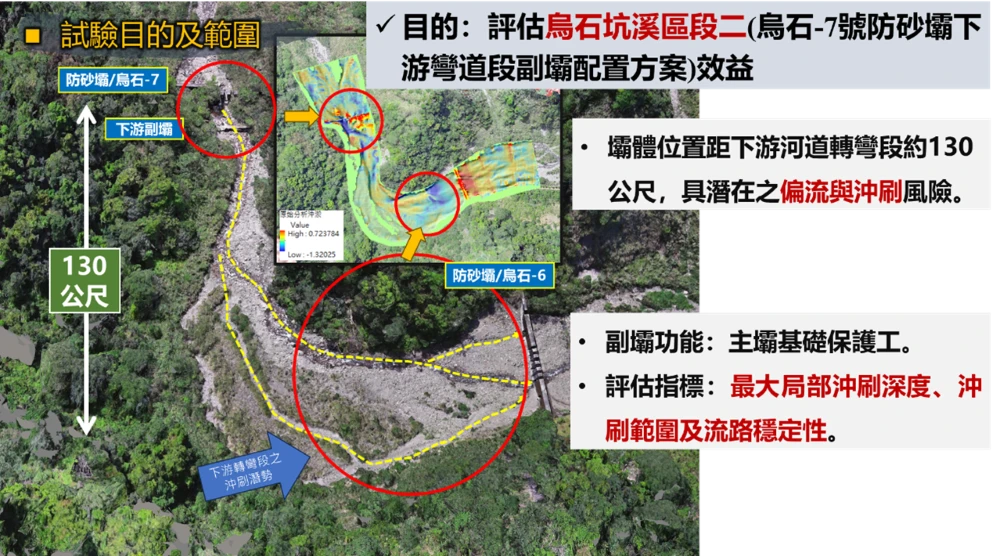

烏石坑溪區段二,防砂壩下游彎道段副壩配置方案效益展示。

小細節裡尋突破 創新開啟新契機

中心目前的業務涵蓋四大領域,包含水土保持與水利工程、空間資訊與國土規劃、災害防救,與環境監測與保育,底下再細分成13個工作組,由專業團隊分工推動各類計畫。「我崇尚自由,所以對同仁不會緊迫盯人,但會管理進度;家庭顧好,工作自然就能做好。」連主任分享,能兼顧專業與家庭,讓同仁能安心投入工作,也使中心在完成近三百個計畫中未曾出現重大失誤。這樣的體諒與信任,中心流動率極低,許多同仁一待就是十幾二十年。平時也會透過定期聚餐、國內旅遊與團隊活動,增進感情與向心力。

未來人才培育所有產業面臨的挑戰。隨著業務不斷擴展,土木、水利、環保等專業人才愈來愈難尋,中心更積極推動內部訓練與新科技應用。他強調,善用AI 已是必備能力,不僅鼓勵同仁成為「AI重度使用者」,也同步投入地端AI與AIoT 的開發,協助政府與產業解決監測、災防等實務問題。

「創新往往藏在小地方與小細節裡,只要能敏銳發現突破點,就可能開啟很大的商機。」連主任分享,創新並非遙不可及,而是從日常問題、長官或委辦單位的需求中找出切入點,持續累積、推進。以近期南投縣政府的淹水案例為例,中心不只提供即時水位監測,更進一步透過演算法,模擬未來兩小時的水位變化,讓地方政府得以及早部署資源。從對方的需求角度去嘗試突破,不僅是服務,更是創新帶來的新契機。

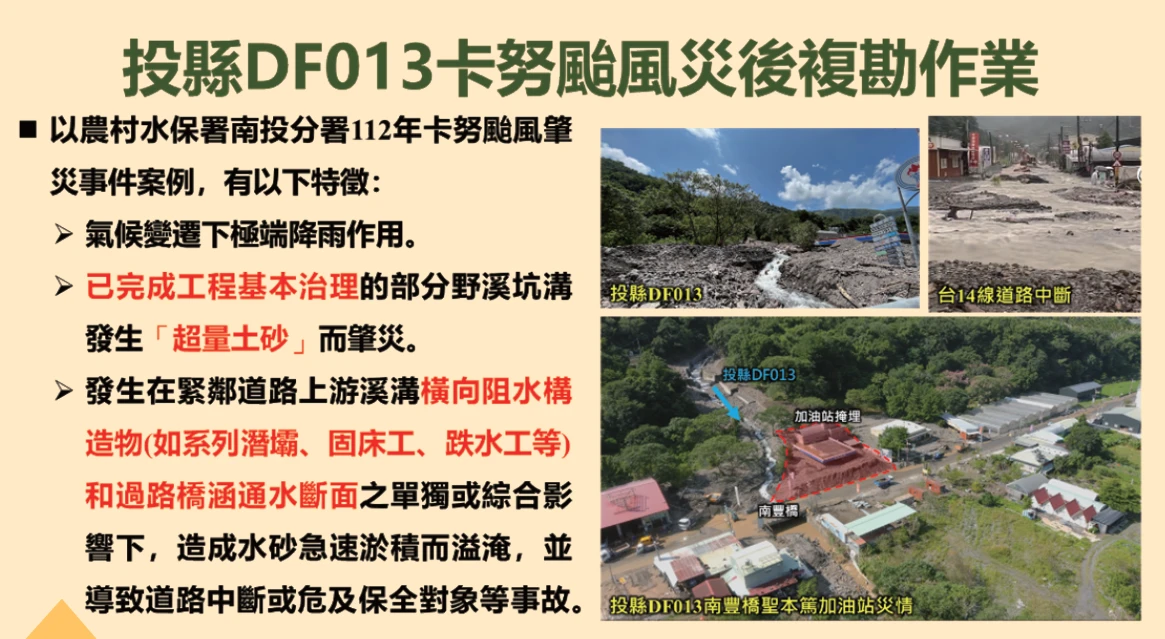

南投縣卡努颱風災後複勘作業。

高雄DF050凱米颱風災後現況。

案例1:瀝青路面刨除廢料回收再製混凝土

近年,瀝青廢料成為公共工程的一大隱憂。過去台灣道路刨除的瀝青廢料,只有約40%能再生利用,其餘60%長期被棄置,堆積數十年無法處理,已衍生成嚴重的環保問題。工程會甚至要求各縣市「刨多少就要回收多少」,但實務上根本無法達成。

中心團隊從這個問題看見創新的契機。他們將瀝青刨除廢料再製成混凝土,並進一步研發綠建材,成功將「廢料變資源」。目前成果顯示,這些再製混凝土的強度已可達到210kg/cm²的標準,足以應用於非承重的公共設施,如護岸或人行步道,不僅解決政府多年來的堆置困擾,也為環保永續找到新出路。

「這不是單純把廢料倒進去那麼簡單,我們投入很多技術,才讓它符合工程需求。」連主任強調,創新正是從問題中找突破點,當政府單位聽到有解方,立刻展現高度支持,甚至主動爭取合作。

此外,在材料研發上也積極推動各式環保建材的開發。例如,團隊曾利用回收寶特瓶製作防災教育教材,並研發可應用於花台或小型擋土設施的再生材料。透過加工提升強度與韌性,這些回收材料不僅延長耐久性,也讓營建領域更貼近永續發展。近年來,中心已將七、八項專利技術交由政府運用,成為推動公共建設與永續工程的重要助力。

瀝青刨除廢料再生混凝土試體。

案例2:水庫清砂工程

在數位轉型的推動下,連主任指出,中心積極發展「數位孿生」技術,將空間環境全面數位化,並透過衛星影像、航照、無人機與 IoT 監測等多元資料,即時模擬環境變化,進而進行預測。這項技術已應用於乾旱預警、水資源調度、河川揚塵預測、水庫優養化監測,以及中上游土砂量的變化分析。透過模型,能提前數小時掌握災害可能發生的時機與範圍,讓防災決策更有依據。

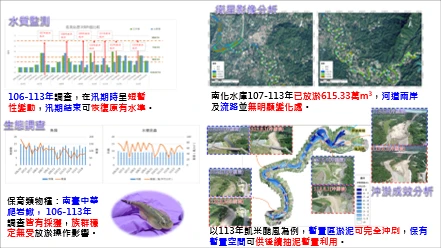

更值得一提的是,中心在水庫治理上是全台獨一無二的專業能力。過去水庫泥沙淤積問題嚴重,環保署原本不允許將泥沙排放至下游河道,擔心影響水質與生態。經過多年努力,逢甲營建中心成功推動法規修正,並率先研發出水庫「清淤放移」技術,將泥沙在降雨或放水時引導釋放至下游,或以機械方式挖移。這項技術已廣泛應用於台灣部分水庫,不僅有效延長水庫壽命,也解決台灣因「沙多水多」帶來的防災隱憂。

中心在環境永續上扮演幕後推手,透過氣候變遷預測與土地開發提醒,協助社會在發展與環境間取得平衡。連主任說:「我們很大的一塊就是做水與土、環境的平衡,雖然不顯眼,但卻承載著社會運作與資源永續的責任。」中心以人性化視角結合科技,成為社會經濟中維護環境平衡的重要角色。

南化水庫放淤案例。

所領導的團隊以「駕馭超進化之智慧電子避震系統」技術脫穎而出,榮獲2023未來科技獎。.webp)