逢甲小書屋

當我們談論一座建築,往往想到它的結構、功能或美感。但這一次,我在「逢甲建築小書屋」看到的,不只是建築的形體,而是一種能量,一種凝聚人心、陪伴成長的力量。

逢甲小書屋,是由逢甲大學建築系師生與眾多志工共同推動的公益計畫。多年來,他們走進台灣的偏鄉,為孩子們建造一間又一間屬於社區的書屋。這些書屋不像我們印象中典型的圖書館或學習中心,而是融合了當地環境、文化與需求所量身打造的空間。每一間小書屋,都是一份真誠的回應、一段與土地深切連結的溫暖故事。

小書屋分布圖。

第一次參訪小書屋,是在2020年的第10號-古坑樟湖魔法森林小書屋落成啟用典禮,因緣來自於小書屋總幹事蔡榮琮學長的邀請,當我一踏進那個空間,便立刻被木頭與光線交織出的溫暖氛圍吸引。沒有鋼筋水泥的冰冷,而是以自然建材搭建、融入環境、不喧嘩卻溫柔地存在著。我看見孩子們自在地在書櫃間穿梭,有的席地而坐、有的三兩成群嬉戲,有的靜靜畫畫,沒有拘束,卻充滿活力。

古坑華南咖啡小書屋。

書屋周圍環境非常的清幽,小朋友穿梭在農田與書屋中,少了都市生活的壓力,為所有的來賓沖泡咖啡與功夫泡茶,樸實而自然,讓我們能短暫的遠離塵囂。從此一刻,雖然我仍不瞭解小書屋是甚麼,但我已決定,前面已完成的書屋,我來不及參與,未來的每一座書屋,我都希望能盡自己的一份心力。

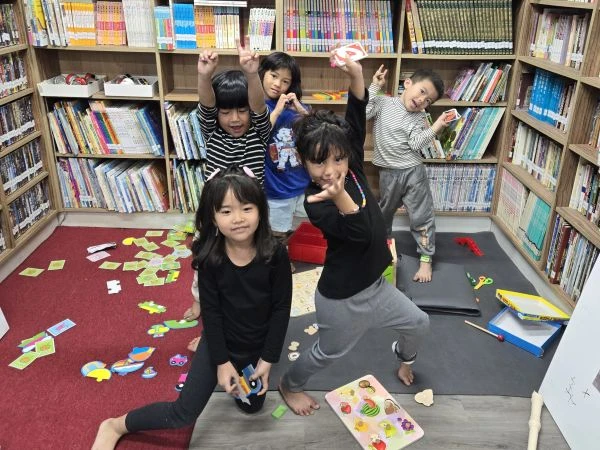

五年來我做到了參與每一座小書屋的興建,也帶了全家一起拜訪了之前完成的小書屋,看到當地小朋友在書屋中的的生活,收到小禮物的滿足,非常有禮貌的說謝謝,我深刻感受到這些書屋所帶來的改變。一位媽媽說,過去放學後孩子常無所事事,有時甚至跑到溪邊玩水讓人擔心。自從書屋成立後,孩子們主動想去那裡看書、玩遊戲、做功課,甚至開始對未來有了想像。另一位阿公笑著說:「以前我們只有土角厝,現在孫子有書屋,像是城裡人一樣幸福啦!」

22號小書屋清流部落書屋啟用祈福。

這些成果的背後,是許多人的共同付出。在每一座書屋現場都可看到捐贈者的名字被刻在銘牌上,那不是炫耀,而是一種記錄,因為這些善意,成就了一座座能讓孩子翻轉未來的建築。我也了解到,除了金錢與設備,許多志工是帶著一顆「愛土地、愛助人、愛建築」的心投入其中。他們走進偏鄉,不是施予,而是一起生活、一起思考如何用建築回應社區真正的需要。

「逢甲小書屋」,不只是「放書的地方」,更是孩子們放學後的避風港,是家長安心、社區參與、世代共融的場域。小書屋團隊所推動的,不僅是硬體建築的搭設,更將關懷與教育資源導入其中。透過空間創造連結,透過建築實踐教育,透過一點一滴的陪伴,讓知識與夢想在偏鄉萌芽。這些書屋不是複製模板,而是每一間都與在地共生,與人們一起呼吸、一起成長。

與花蓮練習曲書屋小朋友棒球賽。

每一次的參訪,我站在書屋門口,陽光斜斜灑落在木地板上,孩子們還在裡頭笑鬧嬉戲。那一刻,我心中湧起一股難以言喻的感動:在這樣一個空間裡,建築已不再只是建築,而是愛的容器、夢的發源地。

松林部落小書屋活動空間。

如果說城市的高樓是文明的象徵,那麼這些藏在山林間的書屋,就是溫柔而堅定的人文火種。謝謝逢甲小書屋讓我看見,也讓我參與:一棟小建築,也能擁有改變的力量。

所領導的團隊以「駕馭超進化之智慧電子避震系統」技術脫穎而出,榮獲2023未來科技獎。.webp)